「墓石って結局なに?」「どうやって選べばいいの?」そんな疑問を持っている方のために、この記事では墓石の意味・役割・種類・費用まで、まるごとわかりやすく解説します。

和型や洋型などのデザインの違いから、素材による価格差、実際に購入する際のポイントまで、初めての方でもスッと理解できるようにまとめました。

この記事を読めば、どんな墓石を選べば後悔しないかがきっと見えてきます。

お墓選びで迷っている方や、家族のために事前準備をしたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

墓石とは何か?意味・役割・歴史をやさしく解説

墓石とは何か?意味・役割・歴史をやさしく解説します。

それでは、それぞれ詳しく解説していきますね。

①墓石の基本的な定義

墓石とは、亡くなった方の遺骨や遺体を納めた場所に建てる石の monument(記念碑)のことです。

一般的には、納骨した場所を示すために置かれる石塔であり、日本では「故人が眠る場所」として多くの人に認識されています。

また、墓石は単に目印というだけでなく、「ここに大切な人がいる」という心のよりどころになる存在でもあります。

形や大きさ、使われる石材にはさまざまな種類がありますが、すべてに共通するのは「敬意と祈りを捧げる場所」であるという点ですね。

つまり、墓石は物理的な構造物でありながら、精神的な意味を強く持つものだと言えます。

②供養と精神的シンボルとしての役割

墓石は、単に遺骨を納めるためのものではありません。

そこには、故人を偲び、冥福を祈るという深い意味が込められています。

日本では「故人の魂が宿る場所」とされることも多く、お参りを通じて心を通わせる役割を担っています。

また、お墓参りをすることで、家族の絆が深まったり、先祖に感謝する気持ちを再認識したりするきっかけにもなりますよね。

だからこそ、墓石は「形ある供養の象徴」としての意味がとても強いんです。

③お墓と墓石の違い

「お墓」と「墓石」は、似ているようで実は意味が違います。

お墓とは、納骨スペース全体を含む総称であり、墓石はその中にあるひとつの構成要素なんです。

具体的には、墓地(区画)、納骨室(カロート)、墓石、外柵(囲い)などで構成されていて、墓石はその中心的な部分にあたります。

つまり、「お墓の一部が墓石」という関係です。

この違いを知っておくと、墓地選びや業者との打ち合わせの際にもスムーズに話が進みますよ。

④日本における墓石の歴史

日本で墓石が広く普及したのは江戸時代以降と言われています。

それまでは土葬が主流で、墓標としての簡素な木の板(卒塔婆)や自然石が使われていました。

やがて石塔が普及し、家ごとの墓地や家紋入りの墓石が増え始めたのが江戸中期頃です。

その後、明治・大正・昭和と時代が進むにつれて、庶民にも石の墓が一般的になっていきました。

現代では、和型墓石だけでなく、洋型やデザイン墓石など多様なスタイルが存在しています。

このように、墓石は日本の歴史とともに形を変えながら、今も人々の心の支えとして残っているんですね。

墓石の種類とそれぞれの特徴

墓石の種類とそれぞれの特徴について詳しく解説していきます。

それでは、それぞれ見ていきましょう!

①和型・洋型・デザイン墓石の違い

墓石のスタイルは、大きく分けて「和型」「洋型」「デザイン型」の3つがあります。

和型墓石は、日本で最も一般的な形式で、縦長の三段構造が特徴です。竿石・上台・下台の三段が重なり、厳かな印象を与えるデザインですね。

一方、洋型墓石は高さを抑えた横長のデザインで、欧米の影響を受けたスタイルです。視覚的に安定感があり、お参りしやすいのもポイントです。

そして、近年増えているのが「デザイン墓石」。これは故人や家族の個性を反映させた自由な形の墓石で、曲線的なデザインやガラス、ステンレスとの組み合わせなど多様な表現が可能です。

見た目だけでなく、お参りのしやすさや設置場所のルールも関わってくるので、家族でしっかり話し合って決めるのが大切ですね。

②宗派による違い

墓石の形式は、実は宗派によっても微妙に違いがあります。

たとえば、浄土真宗では「〇〇家之墓」とは彫らず、「南無阿弥陀仏」などの宗教的な文言を正面に刻むのが一般的です。

日蓮宗では「南無妙法蓮華経」、真言宗では梵字を刻むこともあり、宗派の教義に基づいた彫刻スタイルになります。

また、墓石の上に設置する「卒塔婆立て」や塔婆そのものも、宗派によって要不要が分かれます。

石材店に依頼する際は、どの宗派かをしっかり伝えることが失敗を避けるコツですよ。

③五輪塔・宝篋印塔などの伝統的形状

墓石といえば四角い石塔のイメージが強いかもしれませんが、実はもっと伝統的な形状も存在します。

代表的なのが「五輪塔」。これは仏教の五大要素(空・風・火・水・地)を象徴した5つの形が重なった塔で、供養塔として古くから使われてきました。

ほかにも「宝篋印塔(ほうきょういんとう)」や「多宝塔」など、塔型のデザインも存在し、特に先祖代々の供養を意識する場合に選ばれることが多いです。

見た目にも美しく荘厳な印象があるので、格式を大事にしたい方にはおすすめですよ。

ただし、設置場所のスペースや地域の慣習にも左右されるので、事前に確認しておくのが安心です。

④ペット用墓石との違い

最近ではペット用の墓石を希望する方も増えてきました。

人間用の墓石と比べてサイズが小さいのが特徴で、素材やデザインもより自由度が高い傾向にあります。

たとえば、犬や猫のシルエットを彫刻したり、写真付きのプレートをつけたりと、愛情たっぷりの表現が多いですね。

また、霊園によっては人間と同じ区画に埋葬できる場合もあれば、ペット専用のエリアを設けているところもあります。

ペットも家族の一員として弔いたいというニーズが高まっている今、墓石選びにも温かみや個性が重視される時代になってきています。

墓石を構成するパーツと名称

墓石を構成するパーツと名称について、詳しく解説していきます。

では、各パーツの役割や意味をひとつひとつ見ていきましょう!

①竿石・台座などの基本構造

墓石の中心部分は「竿石(さおいし)」と呼ばれ、いわゆる“縦に伸びた一番上の石”のことです。ここには「○○家之墓」などの文字が彫られるのが一般的で、墓石の顔とも言える部分ですね。

この竿石を支えるのが「上台石(じょうだいいし)」で、さらにその下に「中台石(ちゅうだいいし)」、そして最下部に「下台石(かだいいし)」が配置されます。これらの台石は、それぞれが重みを受け止める重要な構造を担っており、全体の安定性を支えています。

さらに、下台石の下に「芝台(しばだい)」が設けられる場合もあり、これは墓石と地面を隔てて、全体の土台を安定させる役割を果たします。

このように、墓石はただ積み重なっているように見えて、実は非常に計算された構造になっているんですよ。

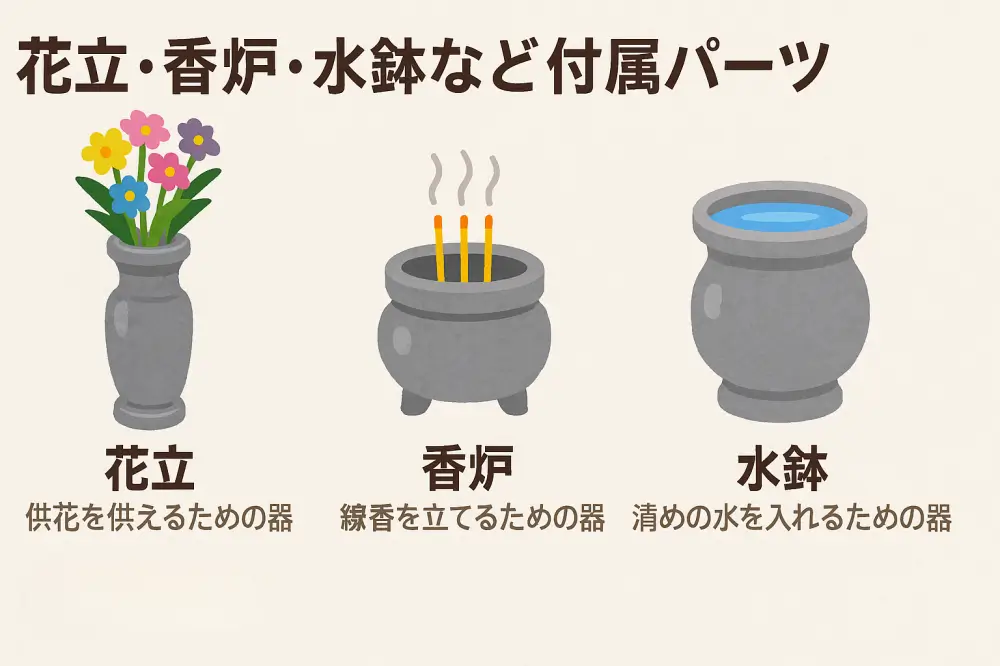

②花立・香炉・水鉢など付属パーツ

墓石のまわりには、供養のための付属パーツが配置されていることが多いです。

まず「花立(はなたて)」は、左右に1つずつ設置されることが多く、供花(きょうか)を捧げるための器です。

次に「香炉(こうろ)」は線香を立てる場所で、中央に配置されます。最近では風除けがついていたり、煙が広がらない設計になっていたりと工夫されたものもあります。

「水鉢(みずばち)」は、清めの水を入れておくための器で、こちらも中央に置かれることが一般的です。

これらのパーツは、宗派や地域によって多少の違いはありますが、故人への敬意を形にする大切な存在ですね。

③家紋や彫刻の意味

墓石には、文字だけでなく「家紋(かもん)」が彫られていることがよくあります。

これは、その家のルーツや誇りを示すシンボルであり、家族の歴史や絆を象徴する意味が込められています。

彫刻の内容には宗教的な文字(南無阿弥陀仏など)や、蓮の花、仏像、花鳥風月などをモチーフとした装飾が施されることもあります。

最近では、自由なデザインが可能になってきており、個人の趣味や生前の姿をイメージした彫刻を入れる方も増えています。

墓石の彫刻は、単なる飾りではなく「想いを伝えるメッセージ」でもあるんですよね。

墓石の素材と選び方のポイント

墓石の素材と選び方のポイントについて解説していきます。

それぞれの特徴を押さえて、納得のいく墓石選びに役立ててくださいね。

①よく使われる石材の種類

墓石に使われる石材は、主に「御影石(みかげいし)」が代表的です。

御影石は花崗岩(かこうがん)の一種で、硬くて水を吸いにくい特性があり、長年にわたって風化しにくい点が魅力です。

色味も豊富で、白系・黒系・グレー系・ピンク系など、好みに応じて選ぶことができます。

その中でも「国産」と「外国産」があり、国産では庵治石(あじいし)や大島石(おおしまいし)、外国産では中国産やインド産の石材が多く使われています。

それぞれに特徴がありますが、どれも美しさと強さを兼ね備えていて、墓石としてふさわしい品質のものばかりです。

②耐久性と風化の違い

墓石は長く屋外に設置されるものなので、風雨や紫外線、気温の変化に耐える必要があります。

そのため、耐久性の高さは非常に重要なポイントになります。

例えば、庵治石は極めて細かい石目でキメが美しく、しかも風化しにくいため「墓石のダイヤモンド」と呼ばれることもあります。

一方で、見た目は似ていても吸水性が高い石材は、経年劣化でシミが出たり、カビが生えたりするリスクがあります。

そのため、選ぶ際は石材の「硬さ」「吸水率」「石目の細かさ」に注目することが大切ですよ。

③石材による価格差と選び方

墓石の価格は、使用する石材によって大きく異なります。

国産の石材は希少価値が高く、採石・加工・運搬すべてが国内で行われるため、高額になる傾向があります。

一方で、海外産の石材は安価で流通量も多く、品質が安定しているためコストパフォーマンスに優れています。

たとえば、以下のような価格帯が参考になります:

| 石材の種類 | 産地 | 特徴 | 価格帯(目安) |

|---|---|---|---|

| 庵治石(あじいし) | 香川県 | 最高級・風化に強い | 200万~300万円以上 |

| 大島石 | 愛媛県 | 白系・高耐久 | 150万~250万円 |

| 中国産白御影石 | 中国 | 価格重視・色にばらつきあり | 80万~150万円 |

| インド産黒御影石 | インド | 重厚感・艶が出やすい | 100万~180万円 |

予算に合わせつつ、見た目や耐久性、供養の気持ちを大事にできる石材を選んでくださいね。

墓石の費用相場と内訳

墓石の費用相場と内訳について詳しくご紹介します。

費用の全体像をしっかり理解して、後悔のないお墓選びをしましょう。

①墓石本体の価格帯

墓石の価格はピンからキリまであり、一般的な相場は**80万円~200万円前後**が多いです。

ただし、この金額は墓石本体だけの価格であり、彫刻や設置費などは別途になることが多いです。

最もベーシックな中国産白御影石を使用したものでは80万円前後、品質の高い国産石材(たとえば庵治石)を使用すれば300万円以上かかることもあります。

選ぶ石材・大きさ・形状によって費用が変動するため、予算に合った選択が重要です。

複数の業者に見積もりを依頼して、比較検討するのが安心ですよ。

②工事費・彫刻費などの追加費用

墓石を設置するには、石材そのものの費用以外にもさまざまな追加費用がかかります。

たとえば、「基礎工事費」「据え付け工事費」は地盤の整備や設置作業にかかるもので、10~30万円程度が目安です。

「文字彫刻費」は1文字ごとの料金設定が一般的で、1文字あたり500~1,000円程度。家名だけなら1万円以内でも済みますが、長文になるとその分高くなります。

また、「花立」や「香炉」などの付属品費用も別途計上されることが多いですね。

トータルで考えると、石材費以外に30万〜50万円程度は見ておいたほうが無難です。

③素材・サイズによる価格差

墓石の価格には「どの石材を使うか」「どれだけの大きさにするか」が大きく影響します。

たとえば、同じデザインでも庵治石で作ると200万円を超える一方、中国産石材なら100万円以下で収まることもあります。

また、地域によって墓地の広さが異なり、それに合わせて墓石のサイズも変わります。広い墓所では大型の墓石を選ぶことも多く、その分価格も上がります。

以下のように、素材とサイズの違いによる価格帯を表でまとめました:

| 構成要素 | 内容 | 目安価格 |

|---|---|---|

| 墓石(中国産・小サイズ) | 白御影石・洋型 | 約80万~100万円 |

| 墓石(国産・中サイズ) | 大島石・和型 | 約150万~200万円 |

| 墓石(国産・大型) | 庵治石・特注デザイン | 約250万~300万円以上 |

予算と希望に合ったバランスを見極めることが大切ですね。

④見積もり時の注意点

見積もりをとる際には、「一式」の表現に要注意です。

「一式◯◯万円」と書かれている場合、具体的な内訳がわからないと、あとから追加費用が発生することもあります。

「石材費」「工事費」「彫刻費」「諸経費」など、なるべく詳細に明記してもらいましょう。

また、保証内容やアフターケアの有無も確認ポイントです。

何社か比較して、総額だけでなく「納得感」を大事にすることが、良いお墓づくりの第一歩ですよ。

墓石を選ぶときに知っておきたいこと

墓石を選ぶときに知っておきたいことを、実体験ベースで分かりやすく解説していきます。

納得いく墓石選びをするために、ぜひ参考にしてくださいね。

①業者選びのポイント

墓石の購入先として代表的なのが、石材店・霊園の紹介・ネット業者の3つです。

それぞれに特徴がありますが、特に大切なのは「実績」と「対応力」。

たとえば、地元密着型の石材店は小回りが利きやすく、施工後のメンテナンスも安心できる傾向があります。

一方、ネット系の墓石業者は価格が安めに設定されているものの、工事や設置が外注だったり、アフターケアの範囲が限定的な場合もあるんですよね。

信頼できる業者を選ぶには、複数社での比較見積もりが欠かせません。「相見積もり」は遠慮せず、納得いくまで相談してくださいね!

②霊園・寺院との関係

墓石を建てるには、当然ながら設置する「場所」が必要です。

この場所の選び方によって、墓石のデザインや大きさ、設置方法も変わってきます。

たとえば、公営霊園では比較的自由に石材業者を選べますが、寺院墓地や民間霊園では「指定石材店」制度がある場合もあり、業者が限定されていることもあります。

また、宗教・宗派のしばりがある霊園もありますので、事前確認がとても大切です。

希望する霊園が決まっている場合は、そこと提携している業者に相談するのがスムーズですよ。

③トラブルを避けるためのポイント

墓石選びには、大きな金額がかかるぶん、トラブルも起きやすいです。

よくあるのが「契約内容と違う仕上がり」「見積もりと請求金額の差」「工事の遅延」など。

こうしたトラブルを避けるには、契約前に「詳細な見積書」と「施工スケジュール」を文書でもらっておくのが鉄則です。

また、「完成後に写真で確認できるか」「納骨式のサポートがあるか」といった点も確認しておきましょう。

そして何より、質問への対応が丁寧な業者かどうか。ここ、めちゃくちゃ大事です。信頼感が持てるか、じっくり見極めてくださいね。

④墓石を建てるタイミング

墓石を建てるタイミングには、明確な「正解」はありません。

一般的には四十九日や一周忌など、法要に合わせて建てる方が多いですが、事情に応じて早める・遅らせることも可能です。

生前に準備しておく「寿陵(じゅりょう)」という選択肢もあり、家族に負担をかけないために検討する方も増えています。

また、納骨のスケジュールや霊園の工事受付期間なども関係してくるので、早めに段取りを整えておくと安心です。

迷ったときは、石材店や霊園のスタッフに相談するのがいちばん確実ですよ。

まとめ|墓石とは何かを知ることで納得の供養ができる

| 墓石の基本知識まとめ |

|---|

| 墓石の基本的な定義 |

| 供養と精神的シンボルとしての役割 |

| お墓と墓石の違い |

| 日本における墓石の歴史 |

墓石とは、単に石を積んだだけの構造物ではありません。

そこには故人を偲ぶ想いや、家族の歴史、精神的な拠り所としての役割が込められています。

和型・洋型・デザイン墓など、種類も多様化しており、選ぶ石材によって価格や耐久性も大きく変わってきます。

費用相場や選び方のポイントをしっかりと理解することで、自分や家族にとって納得のいくお墓作りができるようになります。

これから墓石を選ぶ方は、焦らずじっくり比較検討してみてくださいね。

コメント