お墓の花立掃除って、どうしても後回しになりがちですよね。

この記事では「お墓 花立 掃除」をテーマに、掃除の正しい手順や注意点、素材別のケア方法までわかりやすく解説します。

必要な道具やNG行動、家族での協力方法まで紹介しているので、この記事を読めば今日から気持ちよく花立の掃除ができるようになりますよ。

心を込めた手入れで、お墓の美しさとご先祖様への思いを両立させましょう。

ぜひ最後までご覧くださいね。

お墓の花立掃除で清潔に保つための基本手順

お墓の花立掃除で清潔に保つための基本手順について解説します。

それでは、ひとつずつ見ていきましょう!

①掃除の頻度とタイミング

お墓の花立は、できれば月1回程度の掃除が理想です。

特に夏場や梅雨時期は、水が腐って悪臭が出たり、ヌメリがひどくなったりすることがあります。

お盆や彼岸などでお墓参りをする際に、ついでに掃除するのが習慣化しやすいですよ。

花が枯れていたり、水が濁っていたりしたら、それは掃除のサインです。

タイミングとしては、朝や夕方など気温が落ち着いた時間帯に行うのがおすすめです。

お彼岸のついでにサッとやるのもおすすめ。お墓掃除すると、サッパリした気持ちになるんですよね〜!

②準備する掃除道具とその選び方

花立掃除に用意する道具は、意外とシンプルで揃えやすいです。

主に以下のような道具を使います:

| 道具名 | 用途 | 選び方のコツ |

|---|---|---|

| 柄付きブラシ | 花立の内側を洗う | 柄が長く柔らかめの毛 |

| スポンジ | 外側や台座の汚れ落とし | キズの付きにくいもの |

| バケツ | すすぎ用の水を入れる | 軽くて持ち運びやすいサイズ |

| タオル | 仕上げの拭き取り | 清潔な布。使い古しでもOK |

洗剤は基本不要ですが、気になる方は中性洗剤か重曹がおすすめ。

絶対に使わないでほしいのは、漂白剤や塩素系洗剤。素材を傷めたり、変色させる恐れがあります。

100円ショップでも大体揃うので、専用道具セットをつくっておくと便利ですよ!

③取り外せる花立の正しい洗い方

取り外せるタイプの花立は、掃除がしやすくてありがたいですよね。

まず、花立を丁寧に引き抜いて、中の水やゴミを捨てましょう。

中をブラシでこすり洗いし、汚れがひどいときは重曹を振りかけて泡立てると、かなりスッキリ落ちます。

外側もスポンジで軽くこすって、すすいだあとはしっかり乾燥させてください。

再度設置する際は、向きとがたつきがないかをチェックするのがポイントです。

④固定式の花立を安全に掃除する方法

固定式の花立は少し掃除が大変ですが、ちょっとした工夫でちゃんときれいにできます。

まず、柄付きのブラシや細長いボトルブラシを用意して、水を何度も流しながら中を洗います。

水がたまりやすいので、スポイトやペットボトルの先をカットしたものがあると便利ですよ。

中の水垢やヌメリは、重曹水を流し入れてしばらく放置し、柔らかめのブラシで軽くこすって落とします。

石の素材に応じて、力を入れすぎずやさしく洗うのがコツです。

家にあるものだと、細めの竹串に布を巻いて掃除するとキレイになるという方法も!

昔ながらのおばあちゃんの知恵だな〜って感心しますよね。

⑤掃除後の乾燥と仕上げのポイント

掃除のあとに大事なのが、しっかり乾燥させることです。

濡れたままにしておくと、またすぐにカビやヌメリが発生してしまいます。

タオルで丁寧に拭き取り、可能であれば風通しのよい場所にしばらく置いておきましょう。

花立の中が乾きにくい場合は、細くて吸水性のある布を中に差し込んで水分を取ると効果的です。

最後に清潔な水を注ぎ、キレイなお花を挿して完了!これだけでお墓の印象がぐっと明るくなりますよ。

仕上げのひと手間で、ご先祖様にも気持ちが伝わりそうですよね♪

お墓の花立掃除でやってはいけないNG行動

お墓の花立掃除でやってはいけないNG行動について解説します。

やってしまいがちな行動もあるので、注意して見ていきましょう!

①強い洗剤の使用は厳禁

お墓の花立を掃除する際に、市販の強力な洗剤や漂白剤を使ってしまうのはNGです。

特に塩素系や酸性の洗剤は、石材や金属を劣化させる恐れがあります。

一度きれいになったように見えても、目に見えないダメージが蓄積し、表面がザラついたり変色したりすることも。

また、成分が地面に流れて墓石周りの苔や植物に影響を与える可能性もあります。

安全な掃除をするためには、中性洗剤か、自然派の重曹・クエン酸での掃除がおすすめです。

「これ1本でピカピカ!」みたいな強力洗剤はお墓掃除には使わない方がいいですよ~!

②金属ブラシでこするのは危険

頑固な汚れに対して、つい金属ブラシでゴシゴシしたくなりますが、これは危険です。

金属ブラシでこすると、花立や墓石の表面に細かいキズがついてしまいます。

そのキズに汚れや水垢が入り込みやすくなり、かえって劣化を早める原因になります。

ステンレス製の花立でも、コーティングが剥がれたり、微細なキズが錆のきっかけになることも。

ブラシを使うなら「柔らかめのナイロン製」や「墓石用の専用ブラシ」を選びましょう。

力技で落とそうとせず、やさし~く、がポイントですよ♪

③水をかけ流すだけでは不十分

「水をかけるだけ」で掃除したつもりになるのは、ちょっともったいないです。

確かに水だけでも多少の汚れは流れますが、ヌメリや水垢、花のくずは残ってしまいます。

特に花立の内側は、花が腐った水や落ちた花びらでかなり汚れています。

水をかけただけでは、そうした汚れを完全には落としきれません。

スポンジやブラシで、軽くでも物理的にこすることで、ちゃんと清潔な状態になりますよ。

ちょっとだけ手を動かすだけで全然違うので、水だけ派の人はぜひ試してみてください!

④花立の中のごみを放置するのはNG

花立の中に残った花の茎、枯れた葉、水の中のカスなどをそのままにするのもNGです。

これらが放置されると、腐敗して悪臭の原因になったり、虫がわいたりすることもあります。

また、花立の中で汚れが沈殿して、石や金属の劣化を早めてしまいます。

掃除の際には、中にある細かなごみもきちんと取り除いてから洗いましょう。

もし細かいごみが取れにくい場合は、割り箸や竹串などで軽くかき出すとスッキリ取れますよ。

ちょっと面倒でも、このひと手間が清潔を保つコツなんです~!

花立の素材別に見る掃除とメンテナンス法

花立の素材別に見る掃除とメンテナンス法について解説します。

それぞれの素材にあった掃除方法を知ることで、より長持ちさせられますよ。

①ステンレス製はサビに注意

ステンレス製の花立は、見た目もきれいで扱いやすいですが、「サビ」が大敵です。

サビの原因は、雨水に含まれる鉄分や空気中の汚れ、内部の湿気が原因となることが多いです。

掃除のときは、中性洗剤を薄めたぬるま湯を使い、柔らかいスポンジで優しく洗いましょう。

汚れが落ちにくい場合は、重曹を少量ふりかけてこすると、研磨せずに落とせますよ。

掃除後はしっかり水気を拭き取って、できれば日陰で自然乾燥させるのがベストです。

②石製は洗剤とブラシに気をつける

石製の花立は、見た目が重厚感あって美しい反面、掃除にはちょっとしたコツが必要です。

石材はとてもデリケートで、酸性やアルカリ性の洗剤が染み込むと変色したり、表面がざらついたりします。

使用するのは「水」か「中性洗剤」が基本です。

ブラシも柔らかめのものを使って、石の表面を傷つけないように注意してください。

ゴシゴシこすると石が削れてしまうことがあるので、「優しく円を描くように」がコツですよ。

墓石と一体型になっている場合は、墓石との接合部にも注意して掃除してあげてくださいね。

③陶器・プラ製は割れやすさに配慮

陶器やプラスチック製の花立は軽くて扱いやすい反面、「割れ」や「ひび」が起こりやすいです。

特に冬場は水が凍って膨張し、内側から割れてしまうこともあります。

掃除時には、地面に落とさないように、両手でしっかり持って作業しましょう。

陶器は強くこすりすぎるとヒビが入りやすく、プラスチックは劣化して表面がボロボロになることも。

やさしい洗い方を心がけて、早めのひびチェックと交換が安心です。

④劣化しやすい素材は定期点検が必須

素材を問わず、花立は風雨や紫外線にさらされているため、どうしても劣化していきます。

特に目立たない内側や底部分に「サビ」「カビ」「ひび割れ」などの兆候が出やすいです。

定期的に中を覗き込んだり、手で触ってざらつきがないか確認しておくと安心ですよ。

もし、劣化が進んでいたり、不安がある場合は、無理に使い続けずに交換も検討しましょう。

最近では、劣化しにくい加工がされた花立も販売されていて、長持ちするものも増えています。

気づいたときにちょっと点検しておくと、長い目で見てとってもお得ですよ〜!

お墓の美観を守る!花立掃除と合わせて行うべきこと

お墓の美観を守るために、花立掃除と合わせて行うべきことを紹介します。

お墓全体の清掃を意識することで、より気持ちよくご先祖様に手を合わせられますよ。

①香炉や水鉢も一緒に掃除する

花立だけきれいにしても、隣にある香炉や水鉢が汚れていたら、お墓全体の印象は半減してしまいます。

香炉はお線香の灰がたまりやすく、雨で湿って固まってしまうこともあります。

まず灰を取り出し、香炉の中をスポンジで優しくこすってきれいにしましょう。

水鉢も花立同様に、中の水を捨ててスポンジやブラシで掃除します。

中がヌルヌルしていたら、重曹をふりかけてこするのが効果的です。

このふたつを一緒にやっておくと、見た目がグッと整いますよ〜!

②雑草取りや墓石の拭き上げ

お墓まわりに生える雑草も、こまめに取り除いておきたいポイントです。

雑草は見た目だけでなく、墓石の劣化や害虫の発生原因にもなります。

特に梅雨明けや秋は雑草が伸びやすいので、掃除ついでに手で抜いてしまいましょう。

また、墓石の表面は砂ぼこりや鳥のフンで意外と汚れています。

濡れたタオルで優しく拭き上げるだけでも、清潔感が一気にアップします。

お墓の掃除に行くときは、軍手と草むしり用の小さいフォークを持参するのもありですよ。

草の根を取る時に、フォークでサクサクと土をほぐすと草の根が取りやすくなります。

③お供え物の片づけと清掃

古くなったお供え物をそのまま放置してしまうのは、衛生的にも見た目的にも良くありません。

特に食品や飲み物はカラスや虫を引き寄せてしまいます。

お墓参りのあとは、手を合わせたあとにきちんと片づけましょう。

生花は枯れていないかを確認し、枯れかけていたら交換か処分を。

お菓子や飲み物のパッケージごみも、その場で持ち帰るのがマナーです。

「ちょっとだけ置いて帰ろう」って思っても、放置されたゴミってけっこう目立つんですよね…。

④花立交換・補修のタイミングもチェック

掃除の際は、ついでに花立そのものの状態もチェックしましょう。

ヒビが入っていたり、サビがひどかったり、水が漏れている場合は交換のサインかもしれません。

最近では、簡単に取り替えられるステンレス製や、底に穴がある排水仕様の花立もあります。

ホームセンターや仏具店で購入できるものも多く、DIYで交換できるタイプもありますよ。

劣化をそのままにしておくと、墓石や台座にもダメージが広がる可能性があるので早めの判断が大事です。

定期的な花立掃除で気持ちもリフレッシュ

定期的な花立掃除で気持ちもリフレッシュできる理由について紹介します。

掃除は面倒に感じることもありますが、続けていくと心までスッキリしてきますよ。

①清掃を習慣化するコツ

花立掃除を習慣化するには、「特別なことにしない」のがポイントです。

月に1回のお墓参りのついでに「サッと掃除」くらいの気持ちで始めましょう。

掃除セット(ブラシ・スポンジ・タオル)を車に常備しておくと、思い立ったときにすぐ動けます。

また、カレンダーやスマホにリマインダーを設定しておくのも効果的です。

「○月○日は花立掃除」と予定に入れておくだけでも、自然と体が動くようになりますよ。

Googleカレンダーでリマインダー入れてて、「あ、そろそろだ」って気づけるようにしておくのも、ありですよね。スマホで便利に管理できます。

②お墓参りと掃除を一緒に行うメリット

掃除とお墓参りを一緒に行うことで、心のリセットと実益を両立できます。

掃除で物理的にきれいになることで、気持ちも自然と整ってくるから不思議です。

お墓参りに行ったときに「ついで」に掃除をすれば、わざわざ別日を設ける必要もなく、負担が軽くなります。

何より、手入れの行き届いたお墓は見た目にも気持ちが良く、「ちゃんと供養している」という安心感にもつながります。

気がつけば、掃除もお参りもセットで行うのが当たり前になりますよ。

掃除をしてると、ご先祖様との距離がちょっと縮まる気がするんですよね〜。

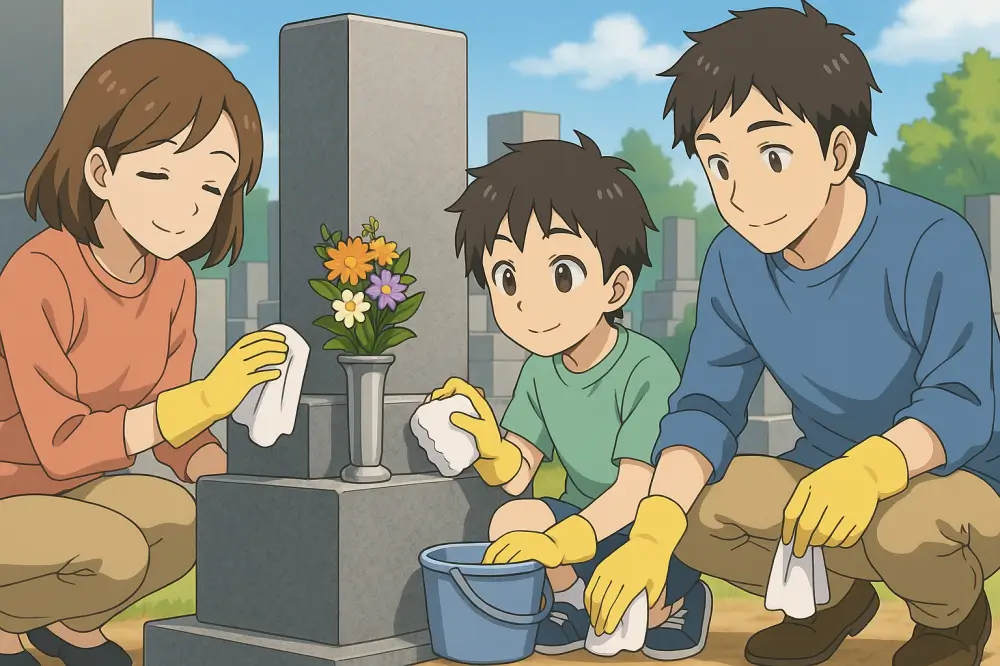

③家族で協力してできる作業の分担法

家族でお墓参りに行く際は、ぜひ掃除も一緒にやってみてください。

役割を分担すると効率も良くなりますし、なにより良いコミュニケーションになります。

例えば、「パパは花立、ママは香炉、子どもは雑草取り」みたいに簡単に分けるとスムーズです。

掃除のあとはみんなでご飯、なんていう流れもいいですね。

作業を分担することで、ひとりでは面倒に感じることも、楽しくできるようになります。

④清潔な花立がもたらす心の効果

掃除したあとの花立を見ると、ただ単に「きれい」なだけじゃなくて、心がスーッと晴れていく感覚があります。

ご先祖様に感謝の気持ちを込めて掃除をすることで、自分の心も落ち着いて、前向きな気持ちになれます。

また、「ちゃんと手入れできてる」という充実感が、心の安心にもつながります。

仏事や供養というと堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、こういう小さな積み重ねが大事なんですよね。

心を整える時間として、花立掃除をぜひ活用してみてください。

きれいになった花立に新しい花を生ける瞬間、なんだか心が報われた気になりますよ~。

まとめ|お墓の花立掃除で清潔を保つために知っておくべきこと

| 花立掃除の基本手順 |

|---|

| 掃除の頻度とタイミング |

| 準備する掃除道具とその選び方 |

| 取り外せる花立の正しい洗い方 |

| 固定式の花立を安全に掃除する方法 |

| 掃除後の乾燥と仕上げのポイント |

お墓の花立を清潔に保つことで、美しいお墓を維持できるだけでなく、ご先祖様との心の距離も近づきます。

ちょっとした掃除の習慣が、お墓全体の印象を大きく変えてくれますよ。

ぜひ今回の記事を参考に、日頃のお墓参りとあわせて、花立の掃除にも取り組んでみてください。

コメント